杭州为何让很多城市“彻夜难眠”?

杭州,真的太火了!

春节以来,杭州持续霸屏,更是掀起了一波城市反思潮。

南京在问、济南在问、合肥也在问:为何我们出不了“杭州六小龙”这样的企业?

杭州究竟做对了什么?杭州有什么样的魔力,让很多城市“彻夜难眠”?

浙江杭州

01

省委书记的“座上宾”

2月13日,浙江省委书记王浩主持召开推进科技创新产业创新深度融合座谈会,宇树科技、强脑科技和游科互动科技3家“杭州六小龙”企业,成为浙江省委书记的“座上宾”,刷屏朋友圈。

今年春节期间,DeepSeek成为AI领域崛起的超级“黑马”;

杭州宇树科技的机器人在春晚舞蹈《秧BOT》中精彩亮相;

《黑神话:悟空》将传统文化IP与现代技术深度融合,在全球火爆出圈。

当这些现象级产品密集涌现,人们发现这座被西湖烟雨浸润千年的城市,正以颠覆性方式重构着科技创新的底层逻辑。

当外界还在争论“杭州是否只有互联网基因”时,这座城市已悄然完成创新生态的迭代。在之江实验室的量子计算研究中心,科学家们正在破解“量子霸权”的密码;西湖大学的合成生物实验室里,基因编辑技术正在改写生命科学的进程。

图源:“三里河”

跟任何一种科技现象的出现和爆发一样,外界首先想到的是政策的催化和支持。

与同级别城市一样,从政策面来看,杭州也是早早出台支持硬科技发展的城市之一。

早在2018年,杭州便出台加快推动未来产业发展的指导意见,充分认识发展未来产业的重要性和紧迫性。2021年,《杭州市人工智能产业发展“十四五”规划》也提出,要成为具有全球影响力的人工智能头雁城市。

但仅靠政策支持,就能培育出“杭州六小龙”吗?

显然不是。

因为从产业政策来看,很多城市也出台过类似的政策。可以说,杭州之所以能够孕育出“六小龙”,并不仅仅依赖于政策支持,更在于其独特的创新生态和产业土壤。

从数字经济到硬核科技,杭州的转型并非断崖式的跨越,而是在数字经济基础设施,在云计算、大数据、人工智能领域形成独特的“创新溢出效应”。

02

“如果杭州不成功,那就没有天理了”

不久前,杭州市市长姚高员接受采访时表示,财力再紧张也不能压减科技投入,让创新成为杭州的城市气质。

近年来,杭州将科技创新作为城市发展的核心驱动力,不仅在政策上给予大力支持,还积极营造有利于创新的生态环境。这种战略导向使得杭州在吸引高端人才、培育创新型企业方面具有显著优势。

IDC和浪潮信息联合发布的《2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告》,在中国人工智能城市评估排行榜中,杭州位居第二,仅次于北京。

当然,科技创新发展跟辖区内的科研院所密不可分。“杭州六小龙”,有一半位于杭州城西科创大走廊。在这条科创走廊上,落户了浙江全省唯一的国家实验室,布局了2个大科学装置,获批28家全国重点实验室,占浙江全省68%;5家浙江省实验室,占浙江全省50%。

不能说“杭州六小龙”的出现,与这些机构完全相关,但科技集群效应得到了淋漓尽致的展现。

一个有意思的现象是,“杭州六小龙”或多或少都有着“浙大基因”。当南京发问为何没出DeepSeek的时候,有观点认为,南京与杭州的差距,在于两座城市在科研成果转化上存在着巨大差距。这种“转化”也许不是直接来自科技的直接转化,更多是创新创业精神的间接转化。

从科研转化的角度来看,杭州确实走出了一条不一样的路径。就像浙大极其重视创新实践和成果转化,在我国高校院所科技成果转化“成绩单”中,常年位居前列,形成了服务地方经济发展的“浙大模式”。

比如,浙大在人工智能领域的研究实力雄厚,近年来孵化了一批颇具实力的人工智能软件企业,如浙大网新等。

虽然,“杭州六小龙”走的不是成果转化的道路,更多是企业自主创新的结果。但是良好创新创业氛围和营商环境,是这些企业能够迅速崛起的重要土壤。

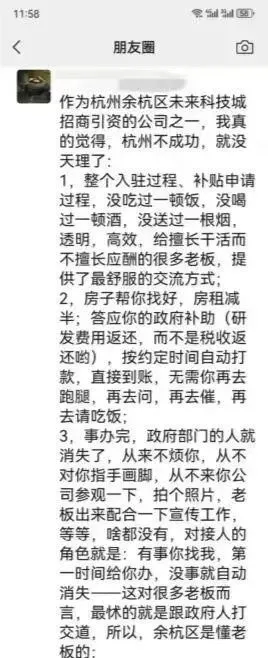

最近网络上流传着一张评价杭州营商环境的朋友圈截图,上面写着:“如果杭州不成功,那就没有天理了”。

文中提到,“公司整个入驻过程、补贴申请过程,没吃过一顿饭,没喝过一顿酒,没送过一根烟。”

“答应你的政府补助,按约定时间自动打款,无需你再去问,再去催,再去请吃饭。”

“事办完,政府部门的人就消失,从来不烦企业,从不对企业指手画脚。”

很多企业家说:“在杭州创新创业,很舒心!”

03

“踏上取经路,比抵达灵山更重要”

“六小龙”带火杭州之后,对于“为什么是杭州?”,南京、济南等城市纷纷发问应该向杭州学习什么?

正如上文所说,杭州的科技爆发是数字经济基础设施,在云计算、大数据、人工智能领域形成独特的“创新溢出效应”。

但究其根本,这种“创新溢出效应”的形成,仍然有一些深层次的经验值得学习借鉴。

这座城市的政策制定者深谙“放水养鱼”之道。允许科研经费“包干制”使用,给予顶尖科学家千万级启动资金;“揭榜挂帅”机制下,企业技术需求直接对接全球科研团队, 打破了传统科研项目的条条框框,激发了科研人员的积极性和创造力。

更具开创性的是“未来产业先导区”政策,允许在脑机接口、量子信息等前沿领域进行“沙盒监管”,为技术的产业化发展提供了制度保障。云深处科技刚一成立,就接受了杭州西湖区的初创企业培训,在帮助企业解决资质和项目申报等实际问题的同时,区科创基金还对公司进行了股权投资。

更重要的是,资本市场的敏锐嗅觉,也加速了科技种子的破土。

作为上市企业数量位居全国第四的城市,杭州以“七万亿”的城市资金总量,稳居内地“资金第五城”,社会资本尤为活跃,形成集聚规模的创投机构和活跃的投资氛围,成为推动杭企上市的重要力量。

2024年,杭州完成实际利用外资65.42亿美元,在副省级城市排名第一,在全国所有城市排名第三,仅次于上海、北京,连超苏州和深圳。这是杭州实际利用外资拿下的年度最高排名。

全球资本的涌入,进一步提升杭州“外资引力”,2024年,杭州实际利用外资总量占全国的5.63%、全省的42.84%,在全国、全省份额保持稳中有升。

“杭州正成为全球资源配置优化新样本。”浙江发展规划研究院区域发展研究所副所长、首席研究员秦诗立说,招引外资本质上是在全球范围内进行产业、科技、人才、数据等资源配置。在国际经济增长较疲弱、国际投资环境较严峻的当下,杭州在外资利用理念、模式、结构、途径等方面有诸多探索创新,正在形成具有世界竞争力的新优势,更好承担起经济大市挑大梁的使命。

当然,在这些因素的背后,更不能忽视的是杭州的创业文化始终涌动着“弄潮精神”。

早在2018年,位于杭州的市级以上众创空间已近143家,市级以上孵化器数量超138家,数量较2015年几乎实现倍增,位于杭州的国家级孵化器数量,更是连续多年居全国省会城市和副省级城市第一位。

这种创新气质的形成,既源于移动互联网时期杭州形成的创业火种,也得益于城市管理者数十年如一日打造的“热带雨林式”创新生态。

当夜幕降临,西溪湿地旁的写字楼依然灯火通明。《黑神话:悟空》制作人冯骥曾说,“踏上取经路,比抵达灵山更重要”。

对于一座城市产业发展来说,过程中的创新和探索,往往比最终的目标更具意义。

难能可贵的是,杭州正在上演的科创故事,恰如冯骥所言——重要的不是抵达灵山,而是在取经路上不断突破认知边界。

杭州的“寻龙诀”,或许就藏在这永不停歇的探索基因之中。

本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:http://news.fenhuangsh.com/fazhi/redian/2428.html