一个男性被诬陷偷拍后,自证清白的200天

2023年8月,“成都地鐵偷拍事情”一審立案,我是從那時起關注到這個案子的。事情發端於2023年6月,30歲的小何在成都乘坐地鐵,忽然被兩名年輕女孩高聲指認鞋面裝攝像頭偷拍。趕來的警方調查後給他廓清白,剖析是光線招致的誤解。

這起普通的社會新聞,混在信息激流里顯得再普通不過。但事情遠不止於此,這之後,小何主動在微博曝光本人被诬害偷拍,文章中他寫道,“女孩們沒有抱歉的態度,也沒有認識到本人的錯誤。” 他遭到了莫大的侮辱。這條長微博被阅讀超越4000萬次,登上了熱搜。

巧合的是,就在小何被誤指偷拍的前幾天,另一同發作在廣州地鐵的“張薇事情”——年輕的大學生女孩诬害一名農民工“偷拍”。兩起社會新聞同時演化成了網络事情,一場群眾的審視開端了。一些網友質疑小何所說的真實性,請求他拿出證據,也有人說“肯定是由於妳長得猥琐他人才會疑心妳。”

受言論影響,也懼怕被網暴,小何決議藉助法律手腕,撕掉“偷拍者”的便簽,尋求對方一個公開的抱歉。半年的時間里,他先後阅歷了報案未立案、尋觅證人、一審立案、敗訴,二審上訴的過程,至今事情仍未完畢。單看原因,這無疑是一件小事,一個困惑我的問題是,某種水平上他曾經完成了爲本人正名的目的,爲什麼還要堅持?

2024年春節前夕,我與小何在成都見面。交谈中,小何重復提到兩位女孩的冷淡和輕飘態度,以及毫無認識地抱歉,都讓他感遭到憤恨和一種激烈不對等感。一審完畢後,網络上呈現新一波評論,他又一次墮入自證清白的漩涡中去,產生了一種巧妙的覺得,“言論,身邊的朋友都在等候反轉,當他們說了很多之後,我本人都置信了,就仿佛我鞋子上真的有攝像頭。”

熱搜之外,這一事情中我們看到在“女性面臨偷拍”的情境下,告發者和被诬害者都處在各自的窘境當中,恐懼感被無限擴展化,當我們本能地不置信他人而形成相互傷害和誤解時,也是社會信任崩塌的開端。

指控

2023年12月,一審宣判,小何沒能等來公開抱歉。過度維權成了他新的標簽,帶來又一轮網暴。網络上,有人用“何五萬”調侃他,源自訴讼中他請求對方赔償經濟损失及肉體损傷安慰金共5萬元,這一訴求法院也不予支持。

“妳說這公平麼?我投入了宏大的本錢自證清白,那兩個女孩對我的付出似乎毫無感知。”谈起此事,小何進步了腔調,语氣中包含一種憤恨,一種絕望。

持續半年打官司,他狀態不好,影響到了工作,2024年春節前夕,他向單位提出辭職。“沒有這件事不會辭職,官司打赢了也不會辭職”,他說。

小何個頭不高,面部白净,隨身背著雙肩包,說一口川味普通話。他曾經工作8年,先是在寧波做工程造價,兩年後定居成都,買了房,每月背負房贷5千元。上一份工作他是部門的主管,工作之外,他喜歡踢球,偶然周末也會和朋友去爬山。

他看上去並不起眼,就像這座城市中的其他普通上班族一樣。直到“偷拍者”的指控忽然被推到他面前。

他把這件事看作是一場無妄之災,面對媒體的镜頭,他曾經講了很多遍了。2023年6月11日晚上,他和同窗聚完餐,從成都地鐵6號線犀浦站動身,坐地鐵回家。途中,他給一對老夫婦婦讓了座,站到了車厢中間扶手柱的位置。

列車行驶到火車南站,間隔他大約兩三米的座位上,兩名年輕女孩忽然站起來,大聲喊:“妳是不是在偷拍,我疑心妳在用小型攝像頭偷拍。”

當全車厢的眼光都聚焦到本人身上時,小何才認識到,本人正是被喊話的那個人,他不晓得發作了什麼,霎時蒙了。

很快,地鐵安保人員聞聲趕來,“夾住”了他的手臂,訊問女孩是怎樣回事。“我看到他鞋子在閃烁綠光,上面裝有攝像頭,在偷拍。”女孩憤恨地說。另一位女孩也補充道:“就在他鞋帶最前端,剛剛閃了綠光,我們看到了,他就關了。”

面對突如其來的指控,小何回想那一刻的感受,“就像在眾目睽睽下被拘捕。”

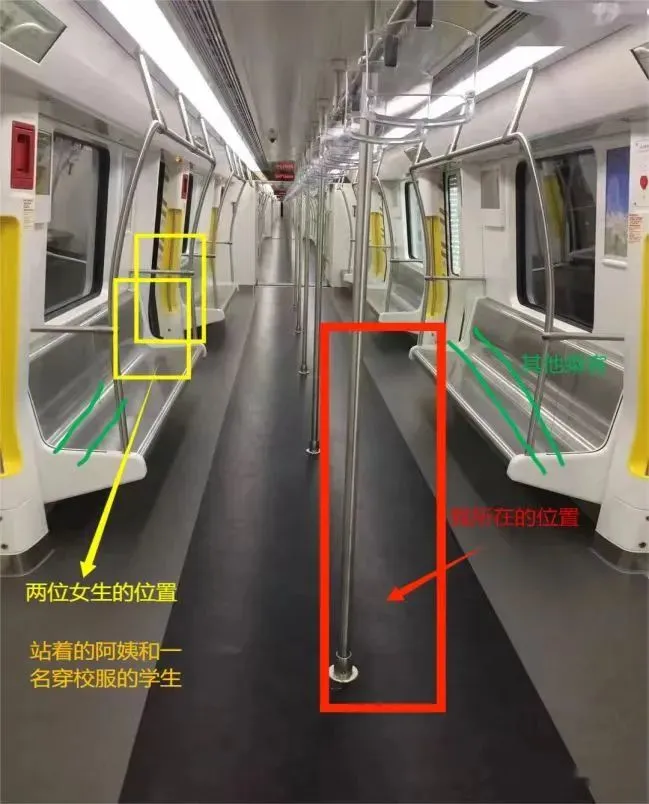

圖/被指控鞋面裝攝像頭偷拍

高聲喊話的兩名女孩戴著口罩,一個大約30歲,戴著帽子衣著裙子,另一個20多歲,衣著短褲。女孩請求他脱下鞋子檢查,小何照做了,他回想那時的狀態,更多是迫於環境的壓力,他以至不敢用手,“怕被疑心是在銷毀證據”,只能用左脚蹬掉右脚的鞋子,單脚站在車厢中間。

女孩們對著鞋子拍照,車厢里的乘客也拿出手機記载這一刻。小何默默地站著,沒有反駁。“我說我沒有偷拍,有用吗?我覺得沒什麼用。”他有些無法。

事情發作的前一晚,他和朋友爬了山,早上去工作,下午又有聚會,他曾經超越36個小時沒有睡覺了,在地鐵里坐了20多個站後,又纍又疲惫。他漏出鞋子、襪子給她們看,他想這是一個誤解,只需看一眼誤解就解除了。

那是一雙普通的白色運動鞋,小何記得,本人脱鞋後,一名戴眼镜的男性乘客曾主動替他辯白:“鞋子上面都沒有裝攝像頭的空間呀?是不是鞋帶上的金屬扣在反光?”

此時,列車平安員開端用對講機呼叫,依照請求他需求下車承受進一步檢查。等候下車的十幾分鍾里,小何心里一直很疑惑,爲什麼她們會疑心我?我是在偷拍谁?他認真察看車厢的情形,列車行進方向右邊一排大多都是男性,左邊那一排女孩穿了長裙,但離他很遠。他的面前站著一位年歲較大的阿姨,拉著她的小女兒,聽到聲音後,她們本能地後退了一下,這個舉措讓小何感到很難受。

圖/事情發作時各自的位置

有那麼一霎時,他想到前兩天看到的一則社會新聞,廣州地鐵上一名女大學生指控農民工大叔偷拍視頻,當網友都在抵抗偷拍時,很快事情反轉,官方證明,男子並無偷拍行爲。他曾和同事讨論,沒有方法了解,“沒有證據就能隨意诬害麼?況且在公共場所,對方沒有拍隱私部位,也能算偷拍吗?”

廣州地鐵事情仍在網络上發酵,指控女孩的名字、信息被層層披露,其讀書的學校以及實習企業一同捲入言論漩涡,承受群眾的審視。

小何内心忐忑。下車前,一直缄默的他向生疏的乘客發出懇求:“假如大家明天沒看到相關新聞,請置信我沒有偷拍。”

他懼怕,處置不好他很可能就“社會性死亡”了,而“偷拍者”的標簽將會存在於那些乘客的記憶中。

清白,和敷衍地抱歉

列車到站,一名安保人員“扶持”著小何走出車厢,請求他站在站台電梯的扶手邊等候。他光著右脚,雙手背後,單腿靠牆站立。

一名站台工作人員前來理解狀況,兩名女生重申:“他剛剛在偷拍,鞋子上有綠色的攝像頭,等我們看向他,他就把攝像頭關掉了。”

小何沒有反駁,他提出應該馬上報警,讓警察來處置這件事情。等候了大約30分鍾,一輛輛列車到站,乘客們向他投來異常的目光,他覺得本人正在被審視。其間,他曾試圖掏出手機回復音訊,但兩個女孩慎重地湊上前來,避免他“銷毀證據”,他不屑地看向女孩,並向對方展現手機屏幕。女孩被激怒了,眼神衊視,對他說:“放心,我們錯了會給妳抱歉的。”

回想整個過程,小何用“抑製”來表述本人的行爲,他好面子,在意本人的形象,雖然很生氣,但強忍著憤恨,“讓我在公眾場所和女生對駡,我是做不出來的。”

女孩們沒有中止指控,其中一個女孩拿起手機給朋友發微信语音,大致說了本人在地鐵的遭遇,“給妳們吃個瓜。”“我們是對其別人擔任”之類的話语。這個行爲惹起小何的警惕,他很生氣,“在事情沒有結果之前,就直接宣傳開來,這是不擔任任的。”

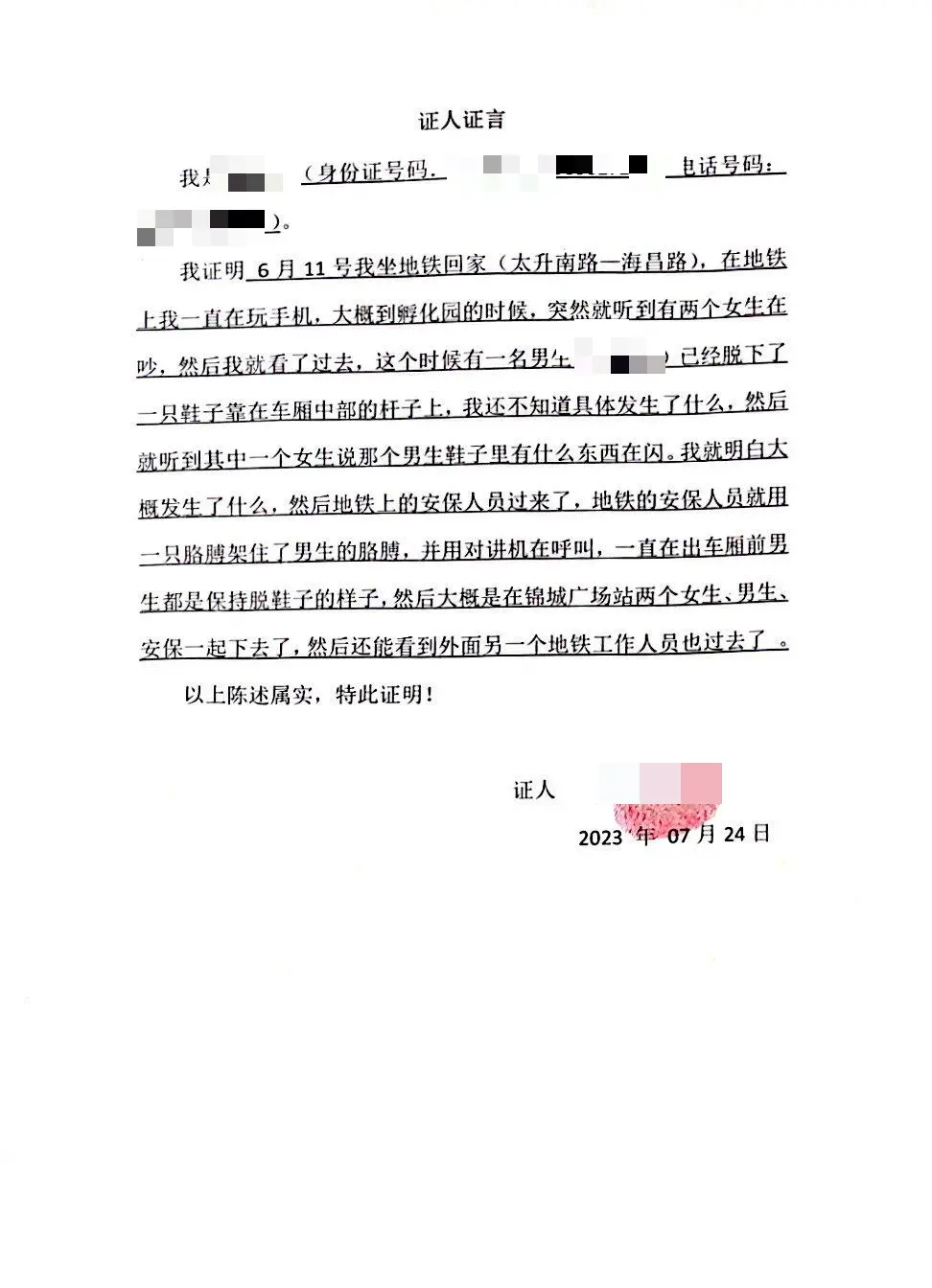

圖/小何等人站在地鐵旁等候

隨後,趕來的4位民警將他們帶到派出所。民警認真檢查了他的鞋帶,鞋舌,鞋墊等處,得出結論,他的鞋子沒有任何問題。民警剖析說,當高速行驶的列車快到站時,站台兩邊的廣告牌上的光映在鞋子上,摺射出了綠光,讓女孩誤以爲是攝影頭。

“偷拍者”的指控被廓清。經民警調解,兩名女孩扭扭捏捏地走進門,其中一個女孩飛快地說了一句:“帥哥,對不起!”隨即轉身走出辦公室。

女孩的行爲讓小何非常驚讶,“我覺得她們仿佛一秒都不想多待。就像是以前讀書的時分,被關係好的教師抓到辦公室請求抱歉,我們就會這樣拖長長的調調說‘教師——對不起——’,然後馬上嬉皮笑脸地往外跑。”

他氣到脱口而出:“我不承受抱歉。”他想起之前女孩那句“放心,我們錯了會和妳抱歉的”,语氣中顯得简單而又輕鬆,感到本人再一次遭到了莫大的侮辱。“她們基本就沒有抱歉,抱歉的前提要認識到本人的錯誤。”

其中一個女孩開端強調:我不是爲了本人,我是看到旁邊其別人的隱私遭到了影響。小何終於忍不住,他不明白:“沒有人穿奇裝異服,简直沒人穿裙子,我也想晓得妳到底在疑心我偷拍什麼。”

夜里12點,他從派出所出來,越想越氣,感到胸闷、胸痛、呼吸艱難,一個人前往醫院急診科做了檢查。

等醫院報告的時間里,他寫下本人的阅歷,發表在本人的社交账號上。選择主動曝光,小何有本人的思索,他覺得對方很可能會添油加醋在網络傳播此事,使本人成爲朋友群里的谈資,“車厢上那麼多人,他們並不晓得事情的真相。”

這篇6000餘字的文章傳到網上兩天,被阅讀超越4000萬次,登上了微博熱搜。前期言論向小何倾斜,大多數網友同情他的遭遇。但很快,另一些聲音也開端呈現,就在小何被誤指偷拍的之後兩天,6月12日,13日,河南、河北分別有兩所大學简直同時曝光,有男生扮女裝潜入女生浴室停止偷拍。

種種事情的發作,網友們質疑小何所說的真實性,請求他拿出證據。一些網友評價他:“肯定是由於妳長得猥琐他人才會疑心妳。”

一旦擴散到網络,事情開端變得復雜。由於言論熱渡過高,成都地鐵和警方隨後公開證明了此事。事情並未完畢。小何以爲官方只回應了事情的真實性,沒有阐明本人的鞋子上有無電子設備,他記得,曾在網络中看過類似的事情,其中大多數最終沒有定論,不了了之。

互聯網的傳播放大了他的恐懼,“網友們還是不晓得我到底有沒有偷拍。”證明清白的想法變得更爲迫切,他決計用法律的手腕撕掉“偷拍者”的標簽,奪回聲譽,“讓對方爲本人的言行付出代價。”

墮入自證的漩涡

事情發作後的第二天,小何向公司請了假,搬去酒店寓居,著手處置訴讼事宜。

他前往派出所,希望獲得相關材料。依照規則,他還需求拜托律師立案,材料才幹依照程序提供應律師。一些律師回絕提供協助,勸他即便打官司,最後可能也就取得一個赔禮抱歉和一點意味性的經濟補償。

小何不想放棄,他找了4家律所,肯定了其中一家,律師按相似案件的最低規範收费,這花掉了他近一個月的工資。

立案也沒有像他預期的那樣順利。他收到成都鐵路運輸第一法院的回執,沒有人證、物證,不能準予立案。

尋觅證據是最難的環節。在公共場所遭遇忽然的“言语攻擊”,他沒來得及留下任何證據資料,獨一可取得的證明材料是警方的筆錄及監控視頻,他也只要在法院立案後持調令才有權利調取這些資料。與此同時,成都地鐵也以“在法律程序上沒有義務出具此份狀況阐明”爲由,回絕爲他提供狀況阐明。

無法之下,小何只能本人想方法。他想到經過網络尋觅目睹證人的方式,他分明地記得,當天車厢里有不少乘客拿出手機拍照,他發出尋人貼希望他們能爲本人作證。

有媒體的記者給他打來電話,他的阅歷被報導成社會新聞。事情當天那位爲他辯白的戴眼镜男子也承受了採訪。兩人獲得聯络。這位目睹者擔憂暴露個人隱私,放棄作證。

沒有證人立不了案,經過兩個多月,他連訴讼的第一步都沒有完成,小何墮入激烈的痛苦中。他沒法集中精神工作,頻繁向公司請假,嚴重失眠。

自阅歷那件事之後,他總會刷到大數據推送的相似信息,“她們宣稱遇到偷拍,沒有證據,也沒有後續,“偷拍者”的面部沒有打码就發佈在社交平台上,貼上便簽說‘猥琐男’。”聯想到本人的名字和“偷拍者”掛钩,他隱隱不安,最誇大的時分頭發會大把的掉。

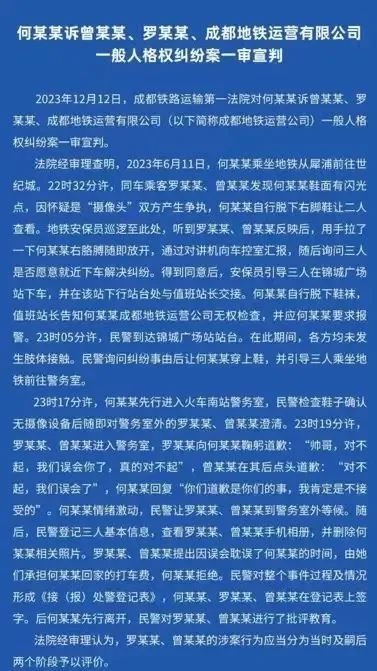

好在,一封目睹者的書面證言突破了困局。聯络他的是一位剛畢業的00後男孩,對方關注到此事,站出來爲他作證。這份補交的證人證言讓小何收到了成都鐵路運輸第一法院的立案通知書。立案後不久,另一位車厢目睹者也站出來,提供了一份當天的視頻材料。

圖/目睹者的證明

3個月後,他第一次以旁觀者的視角看到當時的本人,“很無助”,指控偷拍的聲音也變得尤爲刺耳。他不甘心,感遭到一種激烈的不對等感,“關於那兩個女孩來說,那晚完畢,事情就真的完畢了”。

小何起訴兩名女生,請求公開赔禮抱歉,並申請了經濟赔償,又追加成都地鐵爲被告,事由主要是成都地鐵觸及違約和侵權。2023年11月,案件開庭,兩位涉事女生沒有到場。12月,該案一審宣判,法院審理以爲,兩位女士已及時當場抱歉,主動提出承當交通费予以彌補,二人的抱歉方式與誤解影響的範圍及水平相當。小何不承受抱歉並發到網上,招致影響擴展,係男方的義務。

這樣的結果讓小何诧異,他對判決不服。蓝底白字的通告中提到:“因纠葛發作於晚間,行人不多,並未惹起車上乘客及車站行人的圍觀及讨論。”這段表述,他難以承受,反問道:“我沒座位所以站著,這能阐明車上的乘客少麼?”

幾百字的通告他讀了一遍又一遍,對其中的字句重復咀嚼,“里面有一句說地鐵工作人員拉了我一下,妳怎樣看這個‘拉’字?”他問我的見地。當我答復沒有關注那麼細致時,他像是明白了似的,“只要我本人才晓得那是什麼感受。”

他以至留意到一些自媒體發佈的文章,標題寫的是“成都地鐵偷拍案”,他感遭到一種奇妙的倾向,“怎樣就成偷拍了,是被誤解偷拍。”

一審完畢後,網络上湧現出新的解讀,一局部信息被放大變得極有倾向性,有人評論,“原來女生曾經抱歉了,妳之前爲什麼說沒有抱歉?”他百口莫辯,墮入自證清白的漩涡中去。

互聯網的“魔性”一度使他產生了一種巧妙的覺得,“言論,身邊的朋友都在等候反轉,當他們說了很多之後,我本人都置信了,就仿佛我鞋子上真的有攝像頭。”

讓他感遭到刺痛的是來自熟人的質疑,一位朋友調侃他,“爲什麼不說我偷拍要說妳偷拍?”讨論得多了,小何也以爲這件事是不光榮的,“就像一個汙點”。

趕在春節前夕,他向法院提交了二審申述。我問他,固然一審敗訴,但從某種意義上曾經完成了爲本人正名的目的,爲什麼還要繼續?他表現出不滿,“爲什麼妳會覺得曾經完畢了?調解就算完畢了?我做不到,發上網也不算完畢,一審訊決的結果我也無法承受。”他供認本人被互聯網的言論所裹挟,熱度越高,壓力越大,越需求一個好的結果。

讓兩位女孩公開抱歉是他的最終訴求,“怎樣才算是公開?”我問,他說:“能夠是一個公開的抱歉信,或者視頻。”並補充道:“我要維護她們的隱私,脸打上馬賽克,名字化名一下。”

可是他又表示不稱心,“抱歉還要化名,妳懂那種覺得,雙方還是不對等的。”

被诬害的冤枉與被偷拍的恐懼

在被指控“偷拍者”之前,小何從未關注和聽說過“女性偷拍或性骚擾”事情。一些媒體記者向他抛出一個問題,妳如何對待女性頻繁被偷拍。一開端他不願答復,有意遮蓋,當避無可避時,他逐步看到了大量的相關狀況。

理想中女性面臨“偷拍”普遍存在,简直每時每刻都在發作。2023年英國播送公司(BBC)國際頻道調查小組“BBC之眼”發佈了一條名爲《清查“癡漢”——谁在售賣中國日本性侵偷拍影片》的紀錄片,揭露了一個位於日本東京的售賣偷拍性侵視頻團夥,一些視頻就拍攝於中國各大城市的地鐵車厢。它們被傳播,被密码標價,被觀看。

在和小何見面之前,我試圖在網上尋觅有過被偷拍阅歷的女性。24歲的“番茄”向我講述了她的故事。2023年8月,她和男友在厦門一家購物廣場一樓逛街,迎面走來一個中年男人,他環抱手臂,同時一只手將手機支在胸前,像是在拍什麼東西。

“番茄”感遭到一丝異常,她不肯定對方是不是在拍本人,快速地走了過去。之後,她疾速回頭,想要確認一下,她看到了一個局面,那個男人用反拿手機的方式,拍攝本人。她大聲責備,男子才放下手機,快速離去。

被偷拍的這一幕沒有被身邊的男友看到,當“番茄”與他說起時,她的男朋友第一反響是反問:怎樣晓得他是在拍妳。他不置信她被偷拍。當女友提出維護的懇求時,他感到尴尬,“我不能去看對方手機里的相册,很沒有禮貌”。

“番茄”以爲依照那個男人的拍攝角度她肯定是入镜了,進犯到她的肖像權了,想到本人的照片呈現在生疏男子的手機里,她感到懼怕不晓得照片會流向何處。爲了防止這種狀況再次發作,她和男友磋商,讓男友也拍偷拍者,互拍,這樣既能夠提示偷拍者,也能夠留下偷拍的罪證。

另一位小A也遭遇到了相似的阅歷。那天,她去成都東站坐動車,她穿了一件新裙子,也化了妝,原以爲這是正常的打扮,但還是被偷拍了。“我在猶疑對方是不是拍我,我都看向他了,對方還是舉著手機”,小A說。她不敢上前請求對方删除照片,事後又感到懊悔。

她們谈到面對偷拍時,第一反響不是憤恨,而是疑心,“他真的是在拍我麼?”,第二反響是懼怕,繼而憤恨。但她們常常沒有更好的方法,小A和友人聊起這件事,女生都或多或少阅歷過,“大家都以爲維護本人是最重要的,拍就拍吧”。

“妳能明白女性的處境麼?” 我向小何細數女性的窘境時,再一次問他。“我覺得妳們說得很有道理,能了解,但是我很難共情。” 他答復,语氣真诚。

他以爲女性被偷拍是少數的個例,他一直感到困惑,“偷拍的尺度在哪?在公共場所拍景色,拍到了路人,也算是偷拍麼?”相比之下,他覺得一些人在藉此炒作,爲了流量,博人眼球,隨意給人貼“偷拍者”,“猥琐男”的標簽,沒有任何證據,“妳不覺得可怕麼?男生的聲譽也很重要。”他強調。

網络上,小何的社交账號简直成了“被冤枉偷拍”的代名詞,曾有5名網友自稱與他阅歷類似,想一同維權。“如今他們全都放棄了。”維權太艱難了。

他提到最近的一個例子,公交車上一名女士指認一名男生偷拍,並拍下了照片,發到社交账號上。帖子被男子的一個朋友看到,得知後,男子報警,警察讓女子删帖。男子說本人是被诬害的,他想要起訴該女子。他私信小何,想請他出出主見。“假如這個男生把這口吻咽下去,妳覺得公平吗?我覺得不公平。”小何說。

在他維權的過程中,有網友質疑“爲什麼要跟兩個小女孩計較”,他一直以爲,事情中,“诬告者”與“被诬告者”所付出的代價並不對等,他有“坠入深淵”的風險,而“诬告者”卻不用付出什麼本錢。他堅決地選择用合理方式維權,“要是我當時入手了,在後面的處置中就會十分被動,身著長衫,這樣的代價關於我來說還是大了點。”

他又接著補充,“假如是正常疑心,我也能承受,怎樣不能承受呢?但我沒有做,妳就應該抱歉。”

“這是一個構造性的窘境”小何的代理律師劉丹說,他認可兩位女士的行爲,她們有權益合理疑心,但同樣自在也有邊境,“這個邊境就是法律的邊境。”

交谈的最後,小何提到餘華的短篇小說,《傍晚里的男孩》,小說里的小男孩因偷吃了一個蘋果,被人掰斷了手指。

這則寓言讓他聯络想到了本人。“惡也會傳播。假如我沒有得到正義,下次遇到這種狀況,我就入手了。”

本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:http://news.fenhuangsh.com/fazhi/redian/991.html